メモリコンパクションとデフラグテーションの違い その2

前回の記事にてメモリコンパクションを説明したので本記事ではデフラグテーションを説明します。

まず前回のまとめとして、メモリコンパクションとデフラグテーションの違いは以下の通りです。

メモリコンパクション:メモリで発生した断片化を解消する手法

デフラグテーション :ハードディスクなどのストレージ機器で発生した断片化を解消する手法

ハードディスク等のストレージ機器での断片化

ディスクの断片化

ハードディスクなどのストレージ機器は、ファイルを保存するとき、空き容量から必要な大きさの領域を確保して記録します。

そして、保存してあるファイルをストレージから削除すると、その領域が空き領域に変わります。

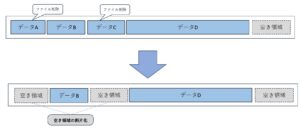

次の図では、データAとデータCを削除したため、その領域は空き領域に変わっています。(空き領域がバラバラの状態になっています)

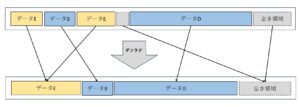

次に、新しく「データE」を保存すると、空き領域がバラバラになっているため、データが分割されて保存されます。

このように、空き領域やデータの領域がバラバラになってしまう現象を断片化(フラグメンテーション)と呼びます。

このストレージで発生した断片化を解消する手法がデフラグテーションになります。

次に実際デフラグテーションがどのように行われるかを説明します。

デフラグテーション(デフラグ)とは

デフラグテーションでは、ストレージに保存してあるデータを再配置し、各データの領域や空き領域をなるべく連続した状態になるようにします。

下記図の例では、バラバラに分割された「空き領域」と「データEの領域」が、デフラグテーションを行ったことで、ひとつの連続した領域になっています。

このように、ストレージ機器で発生した断片化を解消する手法が「デフラグテーション(デフラグ)」になります。

以上がデフラグテーションの説明となり、メモリコンパクションとデフラグテーションの違いになります。