ヒット率と実行アクセス時間

以前の記事で記憶装置間の高速化手法で、キャッシュメモリを使った方法を紹介しました。

今回は「主記憶装置からレジスタへの読み込みの原理」とその際の「ヒット率と実行アクセス時間」について紹介します。

主記憶装置からレジスタへの読み込み

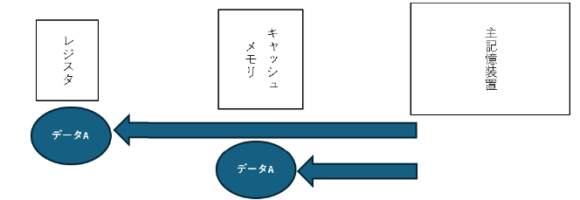

まず、主記憶装置からデータAをレジスタへ読み込む流れは以下のようになります。

➀ 主記憶装置から読み込んだデータAはキャッシュメモリにも保持されます。

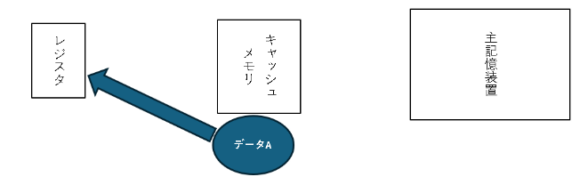

➁ 再度データAをレジスタが取得したいときは、キャッシュメモリから読み込みます。

このように、キャッシュメモリからデータAを読み込むことで、読込時間を短縮することができます。

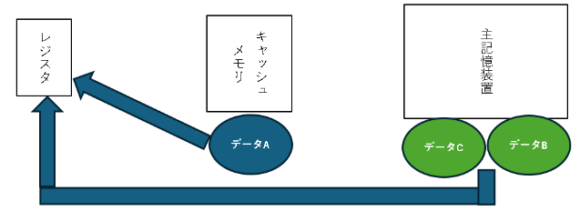

ただし、キャッシュメモリの容量は小さいため、目的のデータが必ずキャッシュメモリに入っているとは限りません。

キャッシュメモリに目的のデータが入っていないが場合は、主記憶装置からデータを読み込む必要があります。

「この目的のデータがキャッシュメモリに入っている確立」をヒット率と呼びます。

実行アクセス時間の求め方

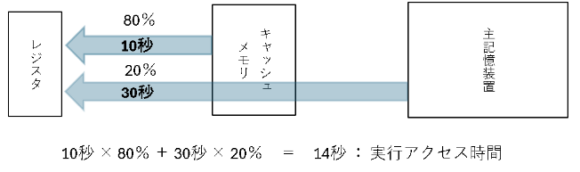

実行アクセス時間はキャッシュメモリを利用した平均的なアクセス時間であり、以下のように求めます。

例、ヒット率80%の場合、このときキャッシュメモリから読み込むのにかかる時間が10秒、主記憶装置からは30秒とする。

まとめ

ヒット率:キャシュメモリにデータがある確率

実行アクセス時間:キャッシュメモリ/主記憶装置からデータを取得する時間の平均

※ 実行アクセス時間 = キャッシュメモリのアクセス時間 × ヒット率 + 主記憶装置のアクセス時間 × (1 – ヒット率)

以上、ヒット率と実行アクセス時間の説明となります。